王曰:「嗟!我友邦冢君御事,司徒、司鄧、司空,亞旅、師氏,千夫長、百夫長,及庸,蜀、羌、髳、微、盧、彭、濮人。稱爾戈,比爾干,立爾矛,予其誓。」——周書·牧誓

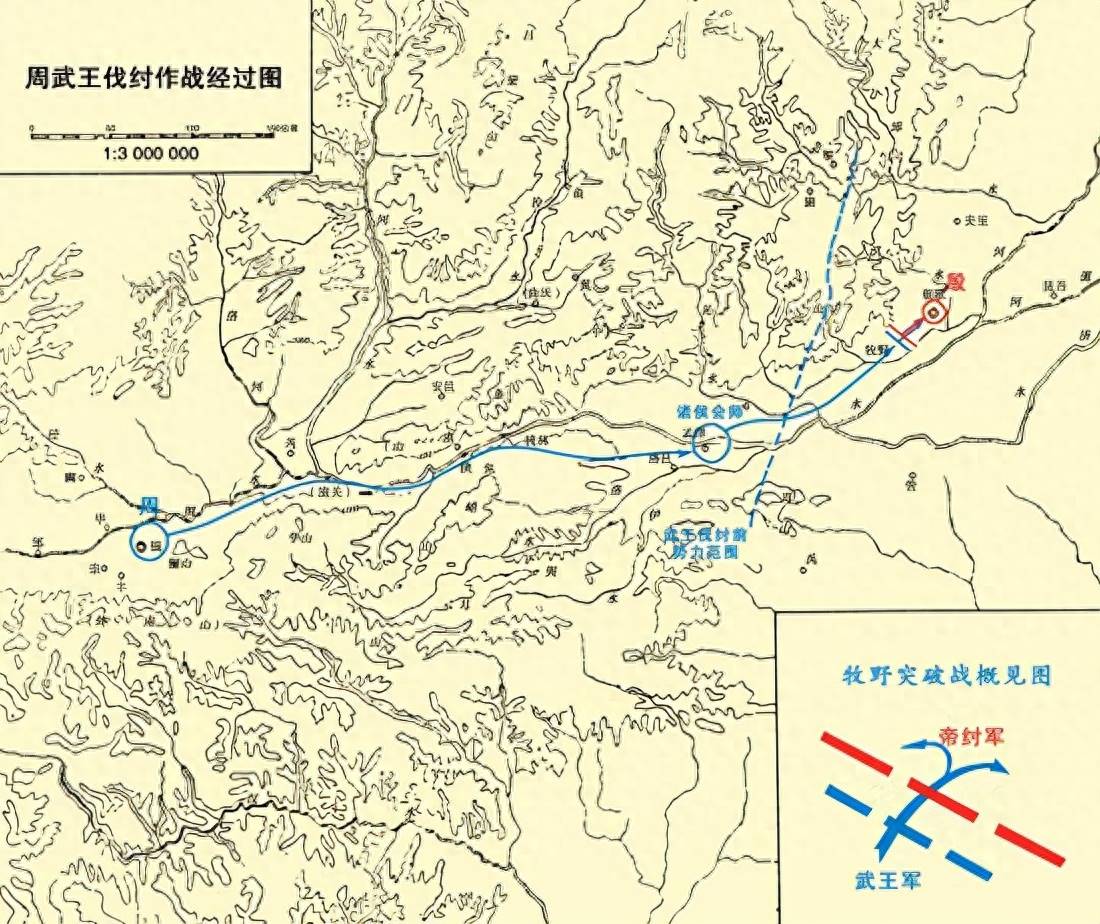

公元前1046年周武王姬發在牧野發動了對商王朝的戰爭,史稱牧野之戰,當天決戰就取得決定性的勝利。

「武王征商,唯甲子朝,歲鼎,克昏夙有商,辛未,王在闌師,賜有事利金,用作檀公寶尊彝」——利簋銘文

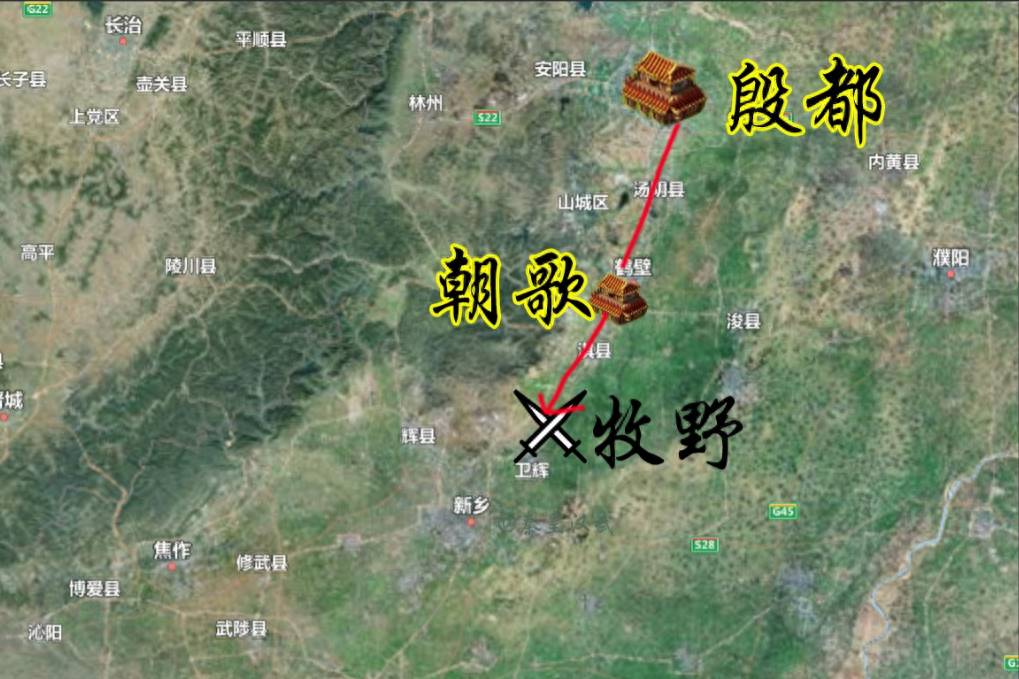

你看,一天就結束了戰斗。,商王的軍隊在牧野喪盡,朝歌暴露在聯軍面前,帝辛(紂)自焚,周部落聯盟占據了朝歌之后,宣告了殷商天命的終結。

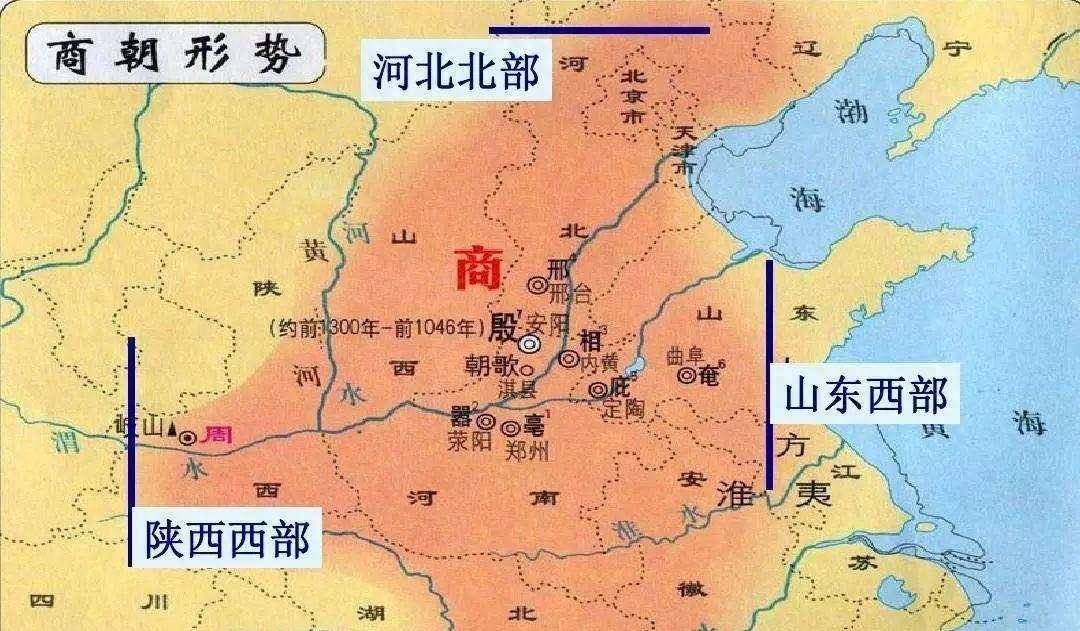

這就是武王伐紂的故事。此時的周還只是商朝西部一個邦國,當時的周人自稱是小邦周,稱宗主為大邑商,其兵力遠遠遜色于殷商。

為何商王帝辛(紂)牧野失敗后不回殷都整軍再戰而是選擇自盡呢?要知道鳴條之戰后夏桀都知道逃奔東南,紂王又何至于一戰不克而自焚?

牧野一戰消滅的只是紂王臨時拼湊的軍隊,殷商故地貴族們的軍隊和地方勢力是沒有受損的。(真正的滅商之戰是武庚之亂,周公耗費三年才平定。)

朝歌僅僅是商朝后期的「「陪都」,真正的國都仍然是殷地安陽。

很大可能是商王回不去了。殷商內部的反叛貴族已經控制了國都安陽,也切斷了他逃往東方的路。

在武王克商之前,商王朝內部就已經出現了極大的動蕩:

王子比干者,亦紂之親戚也。見箕子諫不聽而為奴,則曰:「君有過而不以死爭,則百姓何辜!」乃直言諫紂。紂怒曰:「吾聞圣人之心有七竅,信有諸乎?」乃遂殺王子比干,刳視其心。

比干是紂王之叔,箕子也是王室貴族。

殷商后期,商王和子姓貴族的矛盾已經開始突出,主要是商王開始加強自身的權威,同時降低了旁系先王的祭祀規格,這對于重視鬼神的旁系商人來說難以接受。

武丁以后,五世以內的旁系也有享人祭的。

但是在帝乙、帝辛卜辭中,除上甲外,享人祭的又只見大乙、祖乙、祖丁、武丁、祖庚、康丁、文丁、武乙了。——錢杭《周代宗法制研究》在文丁、帝乙時期的卜辭里,堂祭卜辭有其固定的格式。這個時期的正式堂祭對象僅限于武丁、祖甲、康丁、武乙、文丁五位直系先王。——晁福林《先秦社會形態》

在這樣的情況下,殷商內部的高級貴族出現了大量二五仔。

比如在《清華簡》中,有一篇名為《耆夜》,講述的是伐黎之后周人舉辦慶功宴的盛況,《耆夜》開篇是這樣說的:

文章未完,點擊下一頁繼續