作者|冷研作者團隊-明憶

字數:3348,閱讀時間:約9分鐘

編者按:在文章《皇帝見識過歐洲燧發槍,為何還讓清軍裝備火繩槍,看文物就懂了》中,評論區不少看官對清軍的核心戰力提出質疑,認為曾經的清軍能大殺四方,靠的并非是清朝皇帝自己說的「騎射立國」,而是依靠重步兵大殺四方。那麼清朝軍隊的核心究竟是步兵還是騎兵,清朝的皇帝們為何又頻頻強調「國語騎射」呢?

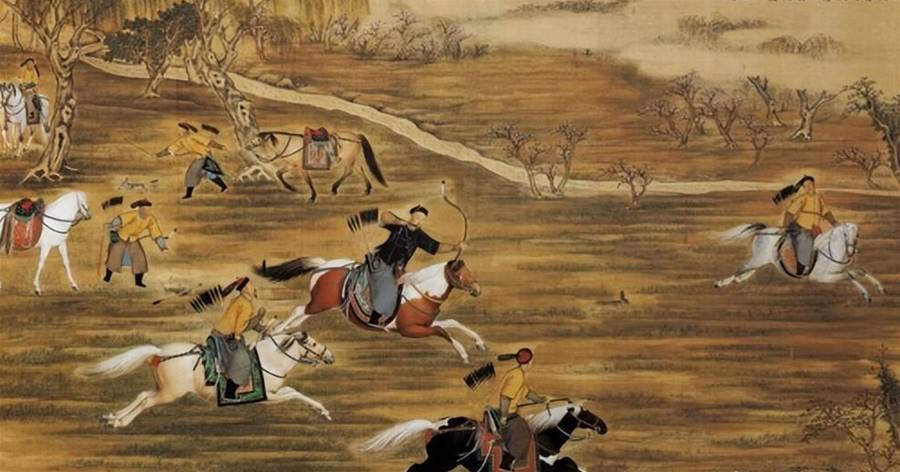

▲清朝騎射

首先要說的是,現在網絡上認為后金是非騎射而是靠步兵觀點的源頭是徐光啟的那句「奴之步兵極精,分合有法;而談東事者但以為長于弓馬而已。」

但其實這是典型的讀書讀一半,因為徐光啟的原話還有一句「奴酋積強久練、步騎俱精」,總結發言是「奴眾數萬皆久練之卒。

」就像冷研之前介紹過的,17世紀東亞,唯一認真搞軍隊建設的政權統治者就是努爾哈赤。

其實,徐光啟是對明朝人說,你們都說后金騎兵厲害,但他們的步兵一樣也很厲害,關鍵是他們注重軍事訓練。而不是什麼一些網絡上曲解的「后金騎兵不厲害,只靠步兵」。

在薩爾滸之戰到努爾哈赤入寇遼東這一期間,后金的重步兵的確在與明朝的戰爭中發揮了重要作用。但這并不意味著后金騎兵在這一時期,就屬于無關緊要的次要角色,實際上正是以努爾哈赤為首,后金統治者和將領們對作為機動力量的騎兵「行動迅速,運用自如」,才在薩爾滸之戰中完成了對明軍各點擊破。

▲騎兵的高機動性在明清戰爭中,受到后金/清的極大重視

當然,這里還是要說明的是,建州女真向后金建國的過程中,由于建州地區所產戰馬數量有限,因而建州女真的軍隊在正面作戰時,往往有賴于「步兵驟進……于五步之內,專射面脅」。但隨著后金建立后,建州女真完成對畜牧業為主的海西女真、蒙古一些地區的征服,后金/清所擁有的戰馬數量開始不斷增加。

以至于,當時在中國經歷了明清易代的耶穌會傳教士衛匡國,在他的《韃靼戰紀》中,將清軍對于明軍勝利,認為是清軍的騎兵和漁獵民族的生活方式,共同為軍隊帶來的高機動性。

▲清初戰爭中,騎兵已經起到重要作用

在入關后,騎兵對于清軍的重要性,也可以從在八旗軍隊中的占比和訓練中窺知一二,在康熙年間,當時的八旗甲兵中,滿蒙軍每佐領麾下騎兵為「撥什庫六名,馬兵四十名」,與之相比,步兵規模則只有「步軍撥什庫二名,步兵十八名」。

文章未完,點擊下一頁繼續