有人說:人生苦難重重。

也有人說,大多數人的人生未必稱得上苦難,但不如意常八九,是人生常態。

面對人生挫折,有的人直面問題,勇于化解;有的人不敢面對,逃避現實;而還有的人怨天尤人,這也不對,那也不對,一味抱怨是命運在與之作對。

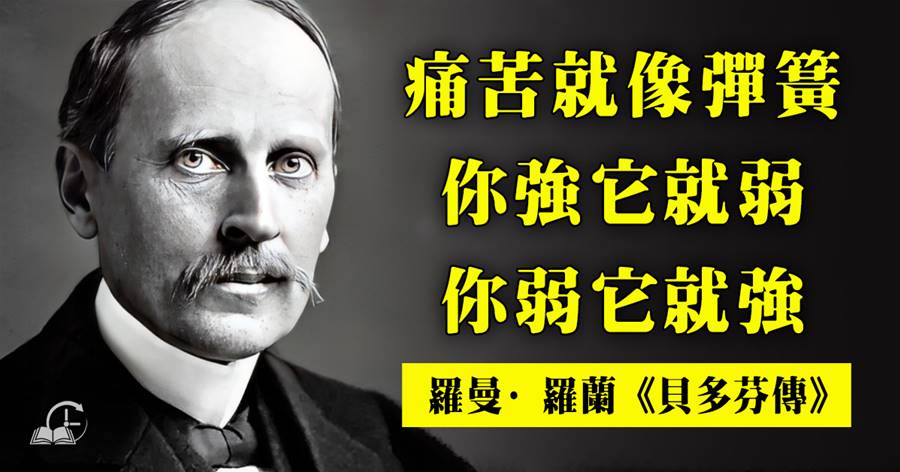

如果你讀過羅曼·羅蘭的《貝多芬傳》,也許對自己的那點所謂的人生挫折會有新的想法。

貝多芬一生多災多難,悲慘的童年,孱弱的身體,雙耳失聰,愛情失敗,老來貧困交加,孤獨無依。

但面對如此殘酷的命運,貝多芬選擇的不是消沉,不是放棄,而是努力抗爭,從而創造出一個偉大的音樂世界。

他的經歷告訴我們:所有苦難,只要熬過去,就會成為發光源。

1

人生皆苦,突破重圍才有希望

貝多芬出生在德國波恩一個貧窮的音樂世家,他雖極具音樂天賦,可不幸的是,有個不著調的酒鬼父親。

他父親培養兒子,目的只是把兒子當作養家糊口的工具。

小貝多芬每天被關在房間里練琴四小時以上,可憐他小小的身子連琴都夠不到,只能站在矮凳子上,邊哭邊彈。

父親從酒館回來常常已是深夜,每次都把貝多芬從被窩里拎出來,強迫他練琴到天明,

如果貝多芬不小心彈錯了音,醉醺醺的父親就會對他拳打腳踢。

就是在這種情況下,貝多芬八歲開始登台演奏,十一歲進入戲劇樂隊并開始發表音樂作品,十三歲就當上了教堂管風琴手。

如果一直這樣平順地發展下去,貝多芬必將是一個出色的鋼琴演奏家。

但命運并沒有善待他,十七歲那年,貝多芬的母親去世了,父親酗酒越來越嚴重,已經不能正常工作和理家。

作為家中長子,貝多芬被迫成了一家之主,擔負起兩個弟弟的教育之職和養家重任。

糟糕的原生家庭,給他留下了無法抹去的傷痕。

他性格開始變得怪異,經常暴躁易怒,很難與人相處。而且他還不修邊幅,總是頂著一頭亂糟糟的頭髮,別人暗地里都稱他是「一頭雄獅」。

貝多芬二十歲時,法國大革命爆發,戰火席卷歐洲并很快蔓延到了波恩。

波恩是呆不下去了,貝多芬只好帶著對音樂的滿腔熱情,背井離鄉來到維也納謀生。

初到維也納的貝多芬年少氣盛,雄心勃勃。

他的鋼琴演奏技術尤其出色,經常與人「斗琴」炫技,名聲由此越來越大。

到維也納的第四年,貝多芬以鋼琴家與作曲家的身份第一次舉行個人演奏會,演出獲得空前成功。

貝多芬在維也納漸漸打開了局面,開始聲名遠揚。

托爾斯泰說:「當苦難來訪時,有些人跟著一飛沖天,也有些人因之倒地不起。

」

人的一生,有些是天命,是上天為你扎下的藩籬,而還有一些東西是需要你自己去改變的。

勇于改變,不困于原地,才能看到詩和遠方。

2

前路漫漫,負重前行才是常態

貝多芬體會到了榮耀和幸福,可正當他想大展宏圖時,命運卻早已為他編排好了不幸的劇本。

他發現自己的耳朵出現了聽力障礙,日夜嗡嗡作響。

可自己才二十五歲啊,正是青春飛揚的年紀,他無法相信這樣的不幸會砸到自己頭上。

于是,他瞞著家人朋友,躲避人群,一個人痛苦地守著這個秘密。

文章未完,點擊下一頁繼續