我是棠棣,一枚歷史愛好者。歡迎大家【關注】我,一起談古論今,縱論天下大勢。君子一世,為學、交友而已!

太平天國運動后,以湘淮集團為骨干的地方勢力與清朝中前期的督撫大不相同。

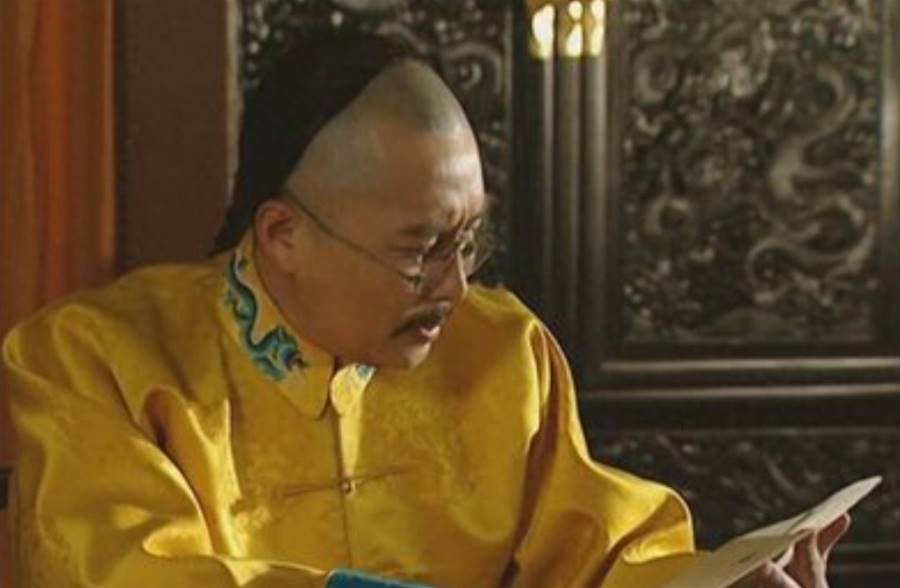

自從三藩叛亂削平之后,康雍乾三朝皇帝總結了歷代皇權強弱演變的經驗教訓,花費了大量精力強化皇權。

清朝的中央集權較之歷朝有空前加強,皇權之大更是亙古所無。

清廷皇帝建立奏折制度,直接管理國家大事,向中央和地方大員下達諭旨,并規定督撫專折奏事,徑直對皇帝請示奏報,必要時可以密折直達宮禁。

內閣權力根本削弱,宦官也受到嚴厲貶斥與管束,外戚更無干預政局的機會。

直屬皇帝的軍機處成了鞏固和強化皇權的辦事及參謀機構,一切唯皇帝意旨是從。

為了防杜地方分權,清朝嚴格限制和分散督撫的權力。

從表象上看,總督位尊權要:

綜治軍民,統轄文武,考核官吏,監督藩庫度支,審理案件,對外交涉。

巡撫亦有上述權力,而且要監理關稅,監臨鄉試,管理漕政。可以說,督撫總攬了軍政、民政、財政、司法、文教諸大政的權力。

實質上,這些權力并不完整,也沒有最后決定權,它受到多方限制與分割,最后決策要由皇帝作出或認可,督撫必須遵旨行事,不可違逆,而且要奏報執行情況,經受中央檢查與稽核。

因此,督撫首先必須在皇帝和中央各機構嚴格監督之下行使權力,凡重大政務理應奏請皇帝,申明情況,提出對策,取旨后方可行事。

緊急事件自然可以便宜行事,但須同時奏告,取得清廷追認,并按照上諭修正和調整自已的舉措。

其次,督撫之間隸屬關系不明確,他們都向皇帝負責,彼此沒有上下級之分,相反,遇有重大決定必須聯銜會奏,督撫理應會同商定請示與奏報的內容。

否則,皇帝將嚴旨查詢原因。這樣,督撫之間必然存在著相互監督、牽制和共處的關系,共同承擔責任,減少了擅權專斷和違拗上命的可能性。

督撫人選由皇帝親自遴選,任職時間先后不一,很難結成地方勢力集團,導致對中央集權的離心傾向。

再次,督撫之下的政府職能部門的官員亦由皇帝任命選派,提督統軍,布政使主管財政、民政,按察使掌執司法刑獄,學政主持文化教育和科舉考試。

他們名義上由督撫督察,受督撫管轄和考核,但實際上是中央職能部門派出機構的主管,必須聽命于有關部臣的意旨。

布政使隸屬于戶、吏二部,按察使隸屬于刑部,提督隸屬于兵部,學政隸屬于禮部,還可以直向皇帝專折奏事。

他們各按所司,按律令辦事,遇事向有關上級衙門稟報請示,同時也稟告督撫。

文章未完,點擊下一頁繼續