東征、西征、南征和北伐在根本意義上是不同的,雖然我們常說北伐,但是北征并不是不存在的,相反在記載中使用的次數還是比較多的。只是在常見的歷史故事中采用北征的比較多,二者的區分并不是十分的明顯。

「征」的含義

「征者,上伐下也」,這是《孟子》中的解釋。所謂上和下,簡單理解就是上級和下級,而在古代戰爭中指的是天子和諸侯,是天子討伐反叛的逆臣。征字有正當的遠行的意思,延伸一下就是距離遠的戰爭的意思,所以征戰在這種意義上來說是正當的行為。

是正義的上級對做錯事情的下屬的一種懲罰,在道義上是講得通的。在我國古代封建時期,尤其是自漢朝以后經過了儒家文化近兩千年的熏陶,在儒家文化中崇尚天、地、君、親,君僅次于天、地,君的命令具有很高的權威性。所以「征」這個字代表的是正義的戰爭。

在秦始皇時期焚書坑儒是因為儒家的思想和當時統一六國的行為是相悖的。二者區分最明顯的時候是在春秋時期。從字面意義上理解,戰爭的發動和參與是需要很大的決心的,出師有名的征總是要多過聲其罪的伐。

「伐」的含義

而伐這個字,有擊打和擊殺的意思,是一個蘊藏攻擊性的詞,相反征有種征服,點到即可的感覺。其實伐可以代表一切的戰爭,但是深究的話會發現伐這個字深深的體現了在戰爭中利益搏斗。伐這個字在戰爭上代表的并不是戰爭的意義。戰爭講究出師有名,在這一點上征的戰爭名義是被大家認可的。

而伐的戰爭名義是由伐的主動方決定的,戰爭的名目是由討伐的主動方決定的,是不是具有正當的意義這就不一定了。戰爭是國家之間利益的較量,自古以來成王敗寇,話語權永遠掌握在勝利方。伐具有明顯的攻擊性,有維護正義討伐失格一方的意思。

所以講到伐,自然占據道義的制高點。在一定程度上來講伐是涵蓋征這個概念的。在儒家思想上來說征和伐的區分明顯,但是在其他地方二者并沒有很大的差別,一般情況下二者互換使用也是說得通的。

歷史上著名的北伐戰爭

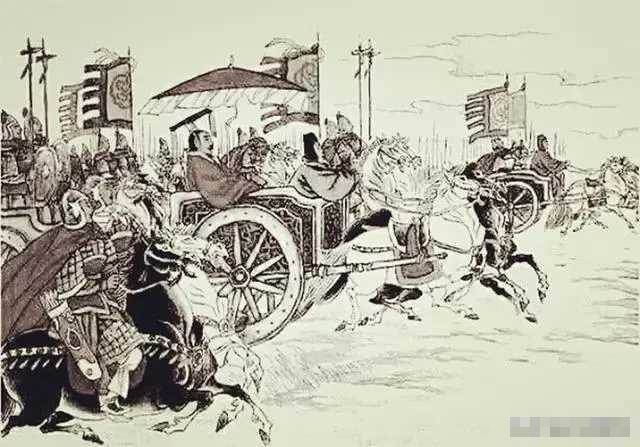

三國時期諸葛亮的北伐

諸葛亮的北伐,其實是討伐中原,劉備為漢室后人,曹操作為漢室重臣卻挾天子以令諸侯,控制漢室江山。作為漢室后人的蜀漢,討伐曹魏,匡扶漢室。漢朝自漢武帝「罷黜百家,獨尊儒術」的治國策略以來,更加推崇儒家文化,而儒家文化中對臣子的要求是忠,孝。

曹操作為漢朝臣子,挾天子為不忠不義之士,所以劉備命諸葛亮出兵討伐,更為名正言順。諸葛亮先后發動了五次北伐戰爭,雖然戰爭中蜀國收獲頗豐,但最終依然由于各種因素退兵,而諸葛亮的五次北伐可分為:兩次大型全面戰爭(第一次北伐,第五次北伐)。

文章未完,點擊下一頁繼續