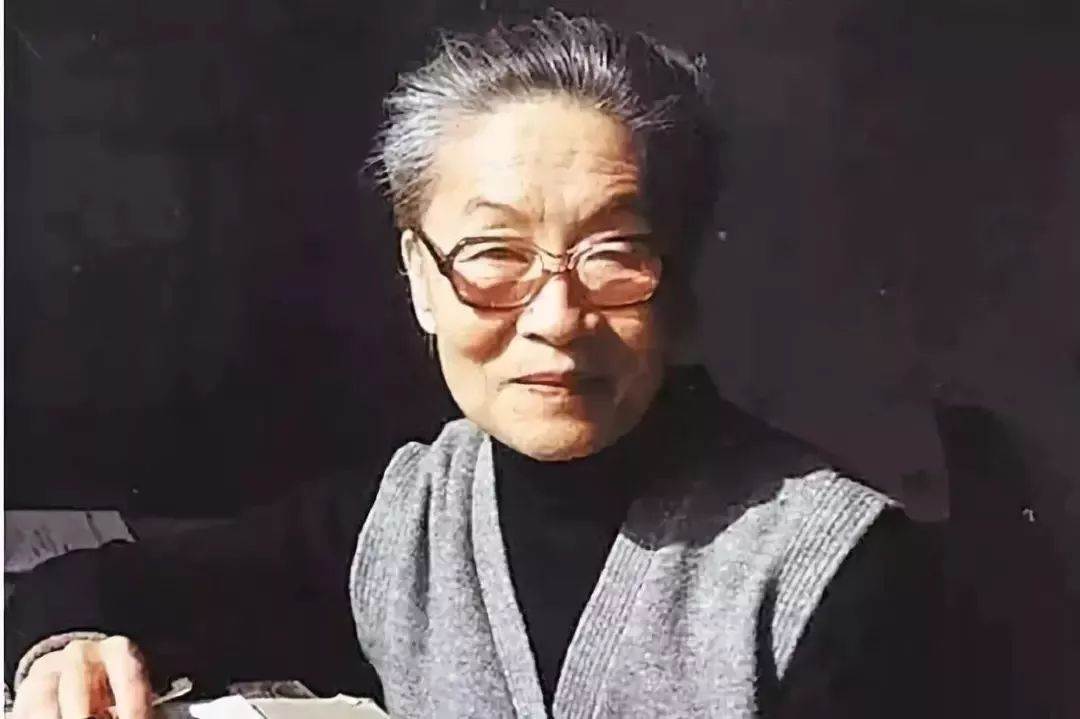

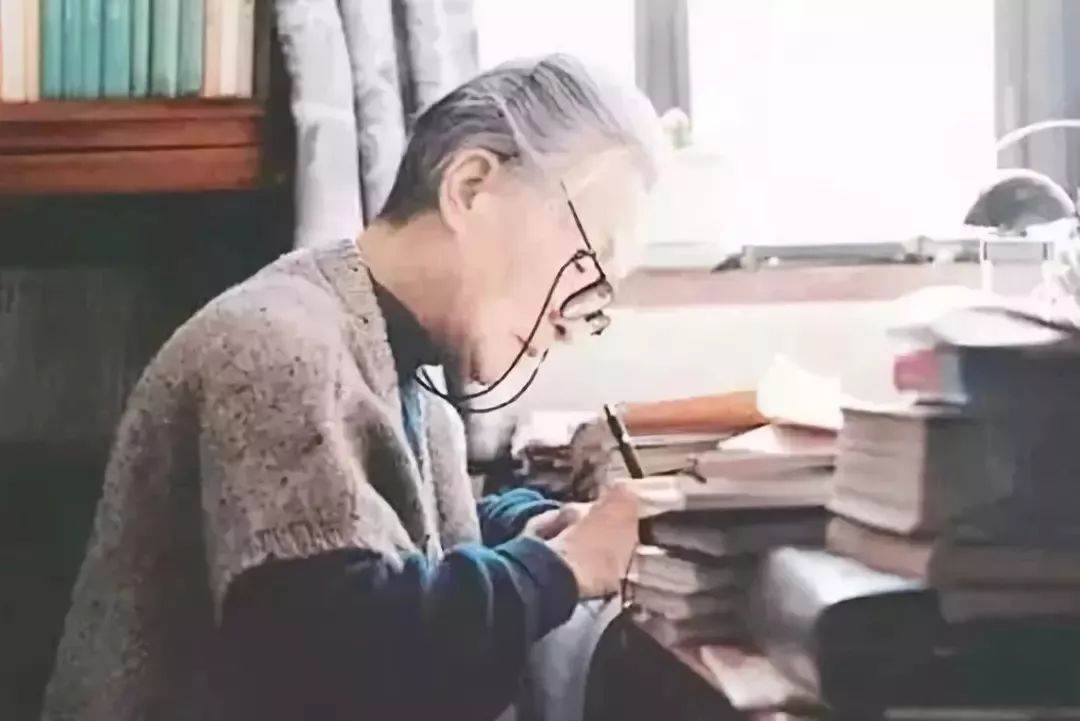

1997年,楊絳失去女兒錢瑗,次年失去丈夫錢鍾書。

在書的最后,楊絳先生說:「我們三人就此失散了,就這樣輕易地失散了,‘世間好物不堅守,彩云易散琉璃脆’。現在,只剩下我一人。」

在早已肝腸寸斷,卻極力克制的表達里,我體會到了人生最深的那種悲。

她的人生何嘗不是每個人的人生,我們終將一個又一個地失去我們至親至愛之人,我們注定要不斷地告別,注定要一生受盡「愛別離」之苦。

我們對ㄙˇ亡諱莫如深。可是即使沒有病痛,沒有意外,也會有衰老,從祖輩開始,再到父輩,再到我們自己,ㄙˇ亡會把我們和最親愛的人分開。只不過,我們不愿意承認,也不愿意細想,因為一切看起來都還那麼遙遠。

可是怎麼辦,即使想到暫時還很遙遠的告別,我也心痛得不能自已。

我半大的時候,已經歷幾次ㄙˇ別,爺爺、奶奶、外婆……仿佛剛剛還在爺爺的背上數台階,在奶奶的懷里聽故事,從外婆的手里接過糖……可是倏忽之間,就只剩下空蕩蕩。

大人呢?變成不動聲色的大人以后,應該怎麼消化悲傷?

楊絳的母親去世的時候,楊絳在國外留學,剛出生的女兒才6個月大,隔了很久才得知母親在日軍入侵時逃難去世。「我自己才做了半年媽媽,就失去了自己的媽媽。」在楊絳的記憶里,這是她生平第一次遭遇的傷心事,悲苦得不知道怎麼好,只會慟哭,錢鍾書百般勸慰,她就拼命忍住。

可是她卻說年輕時自己沒有意識到:「悲苦能任情啼哭,還有鐘書百般勸慰,我那時候是多麼幸福。」

等到后來失去女兒,她已無法啼哭,她說我覺得我的心上給捅了一下,綻出了一個血泡,像一只飽含著熱淚的眼睛。她說,老人的眼睛是干枯的,只會心上流眼淚。

有人不理解《我們仨》里,楊絳為什麼用夢境的形式來描述丈夫女兒的最后時光,是因為太痛了啊,她的筆連同她的人都早已是一口唱不出歌的古井。

我不敢和家人討論ㄙˇ亡,但我和貓熊先生談過。去年楊絳先生去世,懷念的文章鋪天蓋地,我跟貓熊說:「如果真有那一天,我做先走的那一個好不好,我想象不出來,沒有你,我該怎麼活下去。說著說著就開始大哭。」

哭完了,又開始慶幸:「真好啊,我們還這麼年輕,我們還剩下這麼多的時間,可以相愛。」

文章未完,點擊下一頁繼續